石川県内のすべての避難所が閉鎖になった、というニュースが車のラジオから流れてきました。

仕事終わりの、いつもの帰り道。

被災地の能登では、朝には家があったのに、夕方には更地になっている風景を目にします。

家族が日々を重ねてきた証のように、土地の真ん中に木が立っています。

街のあちこちで、ショベルカーが公費解体の作業をしていて、空が見え、向こうの建物が見える景色に、はっとします。

能登半島地震から1年3ヶ月、奥能登豪雨から7ヶ月が経ちました。

今回、本連載で取材させて頂いた方々は、復興を支える側であると同時に、ひとりの被災者でもあります。

誰かを癒やしながら、ご自身も癒されているはずです。

被災地に住んでいても、遠く離れていても。お互いに存在を知らなくても、思いや立場がいろいろでも。

たくさんの方々が復興に向かい、ともに歩んでいます。

能登を癒やすちから。それは、私たちひとりひとりのちからです。

第1回は、石川県七尾市で一般内科や呼吸器外来、女性外来、頭痛外来、漢方外来などを幅広く診療なさっている「ねがみ みらいクリニック」の根上昌子先生に、発災当時のご様子や現在の復興の取り組みについてお訊きしました。

発災直後の診療を支えてくれた、オンライン診療の取り組み

ねがみ みらいクリニック

根上 昌子 院長

1992年4月 金沢大学医学部第三内科 呼吸器科

1993年4月 社会医療法人財団菫仙会恵寿総合病院(出向)研修医

1995年4月 金沢西病院(出向) 呼吸器科

1996年4月 国立療養所金沢若松病院(出向) 呼吸器科

1998年7月 NTT西日本金沢病院(出向)健康管理部部長

2002年4月 恵寿総合病院(出向)健康管理センター所長

2013年7月 東海大学医学部附属八王子病院 健診センター

2014年4月 東海大学医学部基盤診療学系健康管理学 講師

2015年4月 社会医療法人財団石心会さやま総合クリニック検診センター副センター長(出向)

2022年4月 ねがみ みらいクリニックを石川県七尾市に開院

日本温泉気候物理医学会温泉療法医・専門医

日本オーソモレキュラー医学会会員

点滴療法研究会会員

柳澤医新塾2期生 日本ウエルビーイング医学協会評議員

日本禁煙学会認定専門医

ねがみ みらいクリニックのHP

−−発災当時の様子をお聞かせください。

1月2日は当番医の予定でした。当番医を開くか判断に迷う部分もありましたが、地震が起きて一晩が経ち、健康な人でも不安ななかで、体の調子の悪い方にとって顔の見える地元の当番医の先生が開いていてくれないと不安は大きいと感じました。患者さんがひとりでもいいから開けようという思いで、看護師さん2人と半日開きました。開業して1年経ったかという頃で、年末年始で医師会も休業しており、緊急時に開業医がどこに頼ればよいのかまったくわからない状況でした。病院の被害としては、下水管や駐車場下の浄化槽の被害が最も大きく、助成金を申請していますが、着工できない間にさらに被害が拡大してしまい、先に工事を開始しているのが現状です。

−−地震が起きて1年3ヶ月、現在の課題を教えてください。

能登半島地震以前から、総務省のオンライン実証実験の一環として、七尾市南大呑地区で郵便局を活用してのオンライン診療を行っていました。地震が起きた後、総務省から実証実験を中止する申し出を頂きましたが、こんな時こそ、役に立つはずだ!と思い、続けました。地震があって最初の外来で、オンライン画像で患者さんの元気な姿を見て「無事だったね」「ああ良かった」と安心しました。電話だと声のみですが、クリニックから遠い場所に住んでいる患者さんの診察ができるオンラインの力は凄いし、顔が見られると顔色も見られます。こういった有事の際に役に立つんだなと分かりました。

僻地医療のための実証実験としてだけでなく、災害のための実験にもなりました。誰も震災のことなんて予想していませんでした。能登半島や珠洲のあたりには、小さい郵便局がたくさんありますが、診療所はほんの数カ所しかありません。道路が寸断された地区でも、郵便局が無事であれば、局員の方がお年寄りが苦手な機械をつなげて、スマートフォンが使えなくても前に座れば先生の顔が見えて、診察ができる。全国の郵便局でオンライン診療ができるようになれば、災害大国の日本だからこそ、非常に意義深く、大事なことだと思います。

僻地に行けば行くほど、お年寄りが多くて、その方々を支えられる若者が少ない現状があります。郵便局は個人情報を扱っていますので、守秘義務を守ってくれる点も心強く、社会的インフラとして新たな役割も担えるのではないかと期待しています。

防災対策の一環として、ご自身のかかりつけ医とオンライン診療を行うことをおすすめします。一度でいいから先生とオンライン診療をつなげてやり方を覚えておけば、万が一何かあったときに避難所から診療を申し込むこともできます。こんなの関係ないわと思うけれども、避難訓練だと思って一度やっておきましょう!9月1日の防災の日にちなんで、オンライン診療推進キャンペーン月間を設定して、パンフレットなどを活用して啓蒙するのもいいですね。

クリニックのロゴは根上先生によるデザイン。しっぽのSは「誰かと一緒のS」。

和倉温泉×和食×オーソモレキュラー×医療

「クアオルト」の日本版を和倉温泉に、世界に通用する「みらい」の療養地に

−−ご専門の一つであるオーソモレキュラーについて教えてください。

幼少期に喘息で苦しんだ経験から医師を志し、呼吸器内科医としてキャリアをスタートしました。結婚・出産を機に予防医学の道に進み、オーソモレキュラーと出会いました。オーソモレキュラーは、人間に必要な栄養素を食べ物やサプリメントなどから取り入れることで、病気の予防や治療に活かしていく医療です。学んでいくうち、これまで自分が行なってきた薬を処方する治療は、症状は抑えることができても、根本的な治療ではないのではないかと気がつきました。痛みを訴える方に対して、痛み止めを処方すれば痛みは取れますが、根本的な解決にはなりません。薬が効かなければ変えることもありますが、どうして効かない理由を考えてなかったんだろうなと思いました。

現代は飽食の時代で、体格はいいけれども調べてみると栄養障害に陥っていることがよくあります。食品添加物が含まれている加工食品を摂取する場合、ミネラルやビタミン類が通常より多く体内で消費されることがあります。数十年前と比べて野菜の栄養素の含有量も少なくなっています。疲れが取れない、めまいが治らないなど、内科を受診して解決できない症状を精神的なものが原因だと診断する前に、なにか原因があるはずだ、解決できるはずだ、と思ってきました。このもやもやを解決してくれたのがオーソモレキュラーでした。検査結果に異常はなくても、オーソモレキュラーの目で見てみると出現する症状が推測できます。患者さんを病気にしたくないし、させたくないし、情報提供しながら患者さんにも勉強してもらい、病気にならない身体を一緒に作っていけるクリニックでありたいです。

能登半島地震では、断水して水が貴重になり、余震を恐れて火を使うことをためらうために、カップラーメンやパン類などの炭水化物を中心とした非常食に偏りがちになるよねという声が多く聞かれました。生野菜が口に入らなくなるとビタミンBやCが不足し、免疫力が低下して風邪やコロナウイルス感染症などにかかりやすくなります。また、ホルモンの分泌も低下してメラトニンやGABAが出なくなると、眠れなくなったり、イライラしたりすることも増えます。ストレスを溜める原因にもなりますし、被災時では犯罪にもつながりかねません。これらの観点からも、災害時にこそオーソモレキュラーの視点は大事だと思います。

−−3年前の開業時と地震が起こった現在とで、将来像に変化はありましたか。

根上先生が思い描く復興の「みらい」は、どのような姿ですか?

開業時といまでは、将来像は大きく変わりましたね。開業前は、七尾市にいる若い世代の人たちをもっと健康に、中年の方にも健康に気を遣って頂けるようにと思っていましたが、地震でそれらの世代の流出が加速度的に進み、出生率の低下も大きい。本当に「みらい」につないでいきたい人たちが少なくなってしまいましたが、その方たちがより健康で、暮らしやすい場所であってほしいです。そのために医療は大事だと思います。

和倉温泉は、老若男女みんなに合う泉質の温泉です。私は温泉療法医でもありますので、温泉と医学を結びつけて、和倉温泉で身体はつるつるで気持ちいい、オーソモレキュラーの考え方が反映された食事や、ビタミン類の点滴を行なって、中も外もきれいになって帰れる、そういう温泉地になればと願っています。日本になかなかありませんし、地震の前よりも和倉温泉がもっと元気で魅力的な温泉地になればいいな、私にできることはお手伝いしていきたいなと思っています。

オーソモレキュラーという考え方が和食に加わることで、決して量は多くなくても、不足した栄養素をしっかりと補ってくれる食事は、嚥下障害のある方にも配慮された形態もあれば、幅広い世代や病気を持つ方々にも安心して召し上がって頂くことができます。都市部の富裕層など、健康志向の高い方々や外国人観光客も見込めます。医師とコラボしてもらえると、旅館の再建をしていったり、メニューを組んでいっていったりすることができると思うので、ぜひそういう視点も含めたブランディングが和倉温泉でできるといいですね。

和倉温泉に行ってリフレッシュしよう!と、人間ドックに行くように、1年に1回和倉温泉に行く。そういう「みらい」があれば素敵ですね。

さしずめ、ドイツの温泉と休養を一緒に行う「クアオルト」の日本版です。和倉温泉が世界に通じる療養地になれば、観光客の増加とともに雇用が生まれ、地域に根ざした人たちが集まってくるかもしれません。

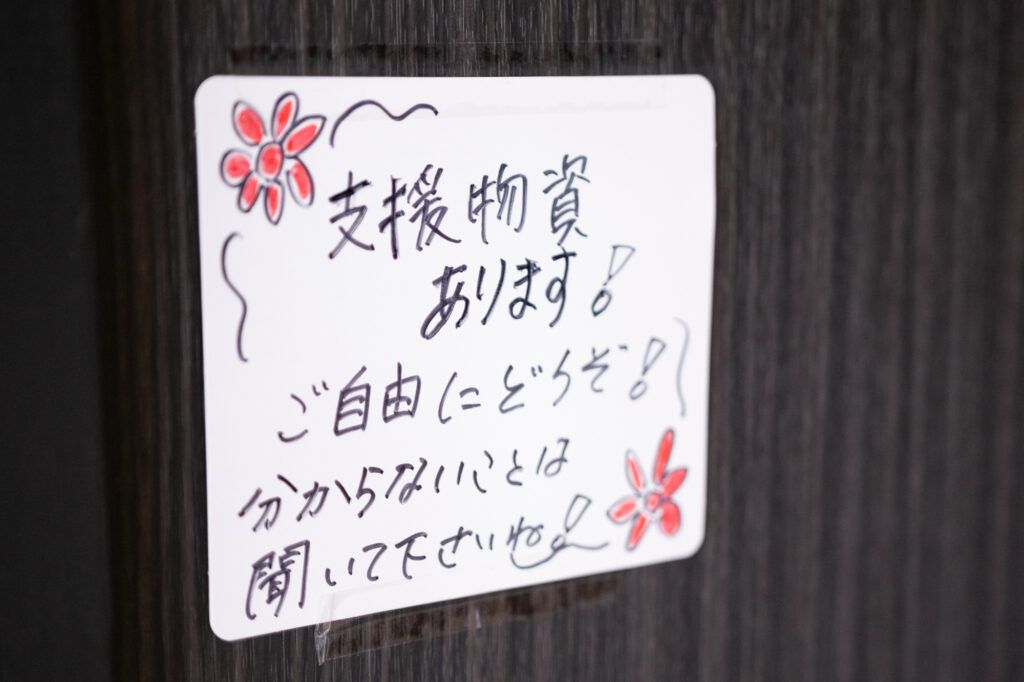

復興支援のために日本各地から送って下さったものです。防犯ブザーと笛をセットにして、能登半島地震の避難所や日本各地に支援のため配布させて頂いています。笛は、がれきの下などに閉じ込められたとき、居場所を知らせることができますし、ブザーは避難所などで、支援者の身の安全を守るために役立ちます。

趣味は船舶と無線です。七尾の海がすごく好きで、船で(七尾)北湾のほうに行って、誰も来ない入江でぷかーっと浮いているとすごく気持ちいいです。出身は静岡県ですが、七尾で暮らしたいなと思った理由のひとつです。

無線は、現在は局を持っていませんが、再び開局しようかと考えています。地震などの災害が起きて、携帯電話の基地局が機能しないときでも無線はつながります。能登半島地震を経験して、無線の価値を改めて感じました。