1月の震災、9月の豪雨。石川県の能登を繰り返し襲った災害は、被災者の精神面にも深刻な影響を及ぼしています。ノーベル賞候補と目される睡眠研究の世界第一人者・筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構長の柳沢正史教授が、震災前から能登の住民の健康問題について共同研究をしてきた日本予防医学会理事長の中村裕之金沢大学医学系教授と、最新の睡眠科学の視点で、能登の人々の精神面の災害関連疾患を防ぐ手立てを探りました。 (以下敬称略)

震災前から能登で共同研究

中村

お久しぶりでございます。柳沢先生は世界中でご活躍されており、極めてお忙しい中、お時間を割いていただきまして、感謝申し上げます。

柳沢

実は昨日、ブラジルから戻ったところです。きょう中村先生とお会いできるのを楽しみにしておりました。ところで、先生の研究フィールドの能登は今また、大変な状況ではないですか。

中村

1月の震災の爪痕も癒えぬうちに、今度は猛烈な雨に見舞われました。能登北部の惨状は目を覆うばかりです。

柳沢

能登の志賀町には私も震災前に講演で訪れております。

中村

はい。2017年6月にお越しいただきました。それを機会に筑波大学と金沢大学で、志賀町の住民の健康面の共同研究をさせていただきました。

柳沢

志賀町は被災地の中心の1つですよね。

中村

実は1月の地震の震源地が志賀町だったのです。町北部の被害は甚大で、多数の死傷者も出ております。震災の時もそうでしたが、今回の大雨でも、柳沢先生が能登のことを大変気にされているとお聞きしました。能登に心を寄せていただきまして、あらためてお礼申し上げます。

柳沢

被災した方たちは多方面で大変なご苦労をされていると思いますが、睡眠の悩みを抱えている方も相当数いらっしゃるでしょう。

中村

ご指摘の通りです。震災に関して時系列で申し上げますと、発災直後はいわば急性期であり、外傷以外に、疾患としては心疾患、脳血管疾患、エコノミークラス症候群を発症する人が多くいました。その後、避難所での集団生活が始まると、COVID―19(新型コロナウイルス)やノロウイルスなどの感染症が多発します。春になり、それら感染症が落ち着く間もなく慢性期に入ると、メンタル面の不調を訴える人が目立って増えてきました。4月に柳沢先生の共同研究者である松崎一葉先生(筑波大学医学医療系産業精神医学・宇宙医学グループ教授)のグループから6名の精神科医師を志賀町に派遣していただき、金沢大学と共同で被災者の検診と健康相談を実施しました。その際に、受診者の約2割に相当する人が睡眠障害を訴え、メンタルの中でも睡眠障害が最も大きな問題となっていることが、あらためて浮き彫りになりました。発災から1年近く経った今も、長引く避難所生活でのストレスや災害時のトラウマ(心的外傷)で、睡眠障害に悩み続ける人は大勢います。

睡眠不足は万病のもと

災害関連死のリスク高まる

感情、人格にも悪影響

柳沢

睡眠障害が長期にわたり、いわゆる「睡眠負債」が蓄積されていくと、免疫力が低下して生活習慣病や循環器疾患の罹患率が高まり、うつ、認知症などを引き起こすリスクも一気に上昇します。あらゆる疾患の誘因となりますし、コミュニケーション力や理解能力が低下して、ささいなことでもイライラし、自己中心的になりやすいことも、これまでの研究で分かっています。

中村

深刻な睡眠障害が、災害関連死のリスクを高めている側面もあります。その睡眠障害の最大の原因は、人間関係も含めた環境の変化だと思います。不安を抱えた人たちが身を寄せる避難所の多くは、間仕切りも何もなく、皆さん冷たい床の上に布団を敷いて雑魚寝していました。そんなところで安眠しろと言う方が無理な話です。

「暗くて静か、朝まで適温」が重要

柳沢

やはりそうでしたか。睡眠の質に関わる主な要因は、光、音、そして温度の3つです。「暗くて静かで、朝まで適温」であることが重要なのですが、避難所の環境は、この3項目すべてが不十分であると思われます。例えば学校の体育館などが避難所である場合、北陸の冬の寒さは厳しく、夜中に適温を保つのは困難です。加えて、周囲の人の会話や物音、いびきが気になって寝付けない人もいると思います。夜遅くまでスマホを見ている人も多く、その光が安眠の妨げになるケースもあるのではないでしょうか。

中村

感染症拡大抑制のために、各避難所に空気清浄器を設置したのですが、一部のメーカーのものは問題がなかったものの、機体によっては結構、夜間に運転音が響き、聞き慣れないノイズが耳障りで寝付けなかったと話す被災者もいらっしゃいました。空気清浄機など被災者が普段あまり使っていない機器を避難所に設置する際は、できるだけ運転音の静かな機体にするべきだと思いました。

柳沢

エアコンや空気清浄機から出る音も、一定した静音である場合は、マスキングノイズといって、全くの無音状態よりも、むしろ入眠に効果的な場合もあります。逆に、いびきのような、大きな不定音は睡眠を妨げます。

トイレの不便さも不眠の一因

中村

私がもう1つ懸念しているのは、ほとんどの避難所のトイレが屋外にあることです。高齢者の多くは夜間頻尿で、足腰も不自由な方が少なくありません。不便なトイレ事情も、安眠できない大きな要因になっています。

柳沢

これも深刻な問題ですね。私もそうですが、健常な人でも年齢を重ねると夜間に1回くらいはトイレに起きます。生活習慣病や睡眠時無呼吸症候群の患者さんは一晩に3~4回は起きますが、トイレの度に冷たい外気にさらされたりすると脳が完全に起きてしまい、その後は眠れず、睡眠分断の状態が毎晩、繰り返されます。

中村

多くの避難者は、ようやく避難所から仮設住宅に移り、睡眠環境もある程度、改善されたと思ったのですが。その矢先に今回の豪雨で仮設住宅が被災して住めなくなり、再び避難所に戻らざるを得なくなった人も多数いらっしゃいます。

柳沢

今ようやく仮設住宅に移り始めたということに、まず衝撃を受けます。能登半島の地理的要因が大きいのでしょうが、東日本大震災よりも、復興に遥かに長い時間がかかっていますね。

中村

はい。仮設住宅にしても住み慣れた自宅とは勝手が違い、環境の変化になかなか適応できずに眠りが浅くなる人もいます。それでも集団生活を強いられる避難所より、環境的にはだいぶ良いのですが。

覚醒物質の作用を阻害

副作用少ない睡眠薬を開発

柳沢

眠る環境を整えることが難しいというのであれば、医師に言って薬に頼るのも1つの方法です。睡眠薬と聞くと、どこか危ないイメージを持つ人もいらっしゃるでしょうが、私の研究グループが1998年に発見した、不眠の原因ともなり得る覚醒物質である「オレキシン(※)」の作用を阻害する「オレキシン拮抗薬」は、副作用や依存性、耐性が極めて低く、より自然な睡眠に誘導します。覚醒のカギ「オレキシン」発見中村 柳沢先生は、睡眠と覚醒を調整する脳内の神経伝達物質「オレキシン」を発見し、慢性睡眠障害「ナルコレプシー(※)」の原因がオレキシンの欠乏によるものであることを解明したご功績が世界に知られています。その研究成果は、依存性や副作用が少ない睡眠薬の開発にもつながっていたのですね。柳沢 はい。従来の睡眠薬は「GABA受容体作用薬(※)」が一般的ですが、これは依存性があり、長期間使用していると、薬物の中断に伴って、使用前よりも眠れなくなる「反跳性不眠」を来します。このため、かなり長期間飲み続ける人が多く、世界各国で問題視されています。また、耐性もあり、効き目を維持するために服用量をどんどん増やしていく患者さんも少なくありません。

中村

一般的に不眠患者を診るのは専門医ではなく、病院であれば主に外科医、地域ではプライマリードクター(かかりつけ医)です。そういったドクターたちに、もっと柳沢先生のお薬のことを知っていただきたいですね。

柳沢

ありがとうございます。いまだに旧態然と、依存性の強い薬を処方しているドクターが多数いるのが実態です。私自身、渡米などの際に国際線の機内で一錠服用すると、着陸までぐっすり眠れて、時差ボケ抑制にもなっています。このように、睡眠薬はできれば一時的・一定期間内の使用にとどめてほしいのです。

中村

被災者の皆さんが睡眠薬を服用する際も、例えば避難所では、ほぼ毎晩服用したとしても、仮設住宅や二次避難所など比較的睡眠を取りやすい環境に移ったら、服用を中止した方が良いのですね。

柳沢

はい。ただ、仮設住宅でも眠れないという場合は、無理に服用を止めなくても良いですよ。あと、これは余談ですが、どれだけこの薬が売れても、私には一銭も入ってきません(笑)。世界中の不眠で悩む人の役に立てて、研究者冥利には尽きますが。

悪夢は必ずしも悪くない

中村

そうでしたか(笑)。オレキシン拮抗薬は副作用も極めて少ないということですが、強いて挙げれば何かございますか。

柳沢

レム睡眠(夢を見る眠り)を増やすので、患者さんによっては夢見が多くなったり、悪夢を見たりすることがあるようです。しかし、それもある程度続けて服用するうちにあまり気にならなくなります。

ストレス耐性が向上

中村

私は先生のお薬をのんでおりませんが、普段見る夢はネガティブな内容が多いように思います。

柳沢

それは中村先生だけでなく、おそらく全人類共通の傾向です。ただ、悪夢であっても夢を見るということはレム睡眠がしっかりと取れている証です。一部の心理学者によると、悪夢は、日中起きている時に出会うであろうストレスフルな状況を予行練習しているのだそうですよ。悪夢を見ることでストレス耐性が上がるという学説もありますし、実際にPTSD(心的外傷後ストレス障害)の患者さんをフォローアップ(追跡調査)すると、夢をたくさん見る人ほど回復が早いという結果が論文発表されています。悪夢を見て起きた時は「夢で良かった」と思い、ネガティブな感情を引きずらないことです。

中村

悪い夢を見るのは、必ずしも悪いことではない、ということですね。今のお話は能登の被災者にとっても朗報だと思います。被災後、繰り返し悪夢を見るという人がとても大勢いらっしゃいますので。

睡眠取りやすい二次避難所

柳沢

睡眠の取りやすさから言えば、避難所生活を続けるよりも、例えば二次避難先のホテルや旅館の方が、随分良いと思います。つらい出来事に遭遇した場所からいったん離れることで、トラウマが改善した症例もあります。

中村

同感です。石川県はいったん年内閉鎖を決めた二次避難所に、今回の豪雨被害を受けて、10月中旬から再び激甚地域の人たちを受け入れることにしました。メンタル面の健康のためにも、できるだけそちらに行かれることをお勧めします。それと、能登半島地震の教訓でもあるのですが、避難所内にプライバシーを守れるテントが設置できるよう準備をしておくべきだと思います。

柳沢

そうですね。睡眠環境もかなり改善されます。遮光テントにすれば、なお良いでしょう。台湾の地震では発災後、数時間で避難所内に整然としたテント村が設営されましたよね。同じ避難所生活でも、避難者のメンタル面や睡眠の質は、能登よりもだいぶ良かったのではないでしょうか。それと、日本人は寝付けないと睡眠薬代わりにお酒を飲む人が非常に多いのですが、これは絶対にやめていただきたい。

寝酒はNG、飲酒は夕食までに

中村

「寝酒」よりも睡眠薬の方が良いということでしょうか。

柳沢

その通りです。アルコールには催眠作用があり、確かに寝つきは良くなるのですが、実際は脳が麻痺しているだけで、睡眠の質はとても悪いのです。深睡眠(ノンレム睡眠)になりにくく、レム睡眠も減少します。それに加えて、アルコールの分解に伴ってできる代謝物アセトアルデヒドが作用して多くの場合、途中で目が覚めてしまいます。また、アルコールの利尿作用でトイレが近くなり、のどや舌の筋肉が緩んで気道が狭まって、いびきや無呼吸が誘発され眠も減少します。それに加えて、アルコールの分解に伴ってできる代謝物アセトアルデヒドが作用して多くの場合、途中で目が覚めてしまいます。また、アルコールの利尿作用でトイレが近くなり、のどや舌の筋肉が緩んで気道が狭まって、いびきや無呼吸が誘発されるなど、睡眠にとって良くないことだらけです。

中村

先生も私もお酒は好きな方ですが、お酒を楽しむのは夕食の時間帯までにとどめた方が良さそうですね。

柳沢

おっしゃる通りです。一般的な夕食時間に1ポーションまでの酒量(※)であれば、寝るまでに3~5時間はあるので、その間にアルコール濃度がかなり低くなって睡眠には影響しません。

子供の寝不足、一生のハンディに

よく寝る子は脳も育つ

中村

能登の被災者の睡眠障害に話題を戻させていただきます。私たちが特に懸念しているのが、被災した子供たちのメンタルです。大人以上に強いトラウマにさいなまれ、発災時の記憶のフラッシュバックが頻繁に起こり、なかなか寝つけなかったり、深夜に目が覚めて、その後眠れなくなったりする子供が一定数いると思われます。

柳沢

子供のころに寝不足が長期間続くのは、本当によくありません。ややもすると、一生ハンディを負うことになります。ご存じのように、子供は大人以上に長い睡眠時間を必要とします。世界的に推奨されている子供の睡眠時間は、幼児で12時間から11時間、小学生で10時間半から9時間半、中学生で9時間前後、高校生で8時間半前後とされています。

中村

日本では、そこまで長い睡眠時間を取っている子供は少ないと思います。

「海馬」の大きさに差

柳沢

ご指摘の通り、日本の子供の睡眠時間はこれより短い場合がほとんどです。子供に限らず、日本人は世界一、睡眠時間が短いことが、様々な調査で裏付けられています。

中村

「寝る間も惜しんで」という言葉もあるように、日本の社会では睡眠時間を削って勤労や勉学にいそしむことが美徳のように思われてきました。

柳沢

実は全くナンセンスな考え方です。東北大学の有名な論文がありまして、5歳から18歳の健康な290人の脳をMRI(磁気共鳴画像装置)で調べたところ、短期記憶にかかわる「海馬」の大きさが、1日平均9~10時間眠る子供は、5時間程度しか眠らない子供よりも1割ほど大きかったのです。

中村

寝不足の子供は海馬の成長が遅いか、あるいは成長が止まってしまい、将来的に記憶を主体とした認知力に影響が出る、ということでしょうか。

柳沢

その可能性は大いにあります。追跡調査を実施していないので、その後の海馬の大きさの変化は分かりませんが、アメリカの研究機関が最近発表した論文でも、睡眠時間が充分な子供は寝不足の子に比べて認知機能が高くて成績も良く、問題行動も少ないという結果が出ています。

中村

まさに「寝る子は育つ」ですね。あらためて子供の寝不足は、大人以上に重大な問題であると認識しました。私たちの研究グループは、子供の睡眠障害やメンタル疾患を予防することができないか、いろいろと試行錯誤を重ねておりますが、なかなか有効な手法を見いだせません。子供に限らず被災者の睡眠障害の実態を把握するには一人一人の睡眠を客観的に計測する必要がありますが、これ自体がそう簡単にはできません。その点で、柳沢先生が開発された最新の計測装置は、非常に有効なのではないかと感じています。

脳波による睡眠計測

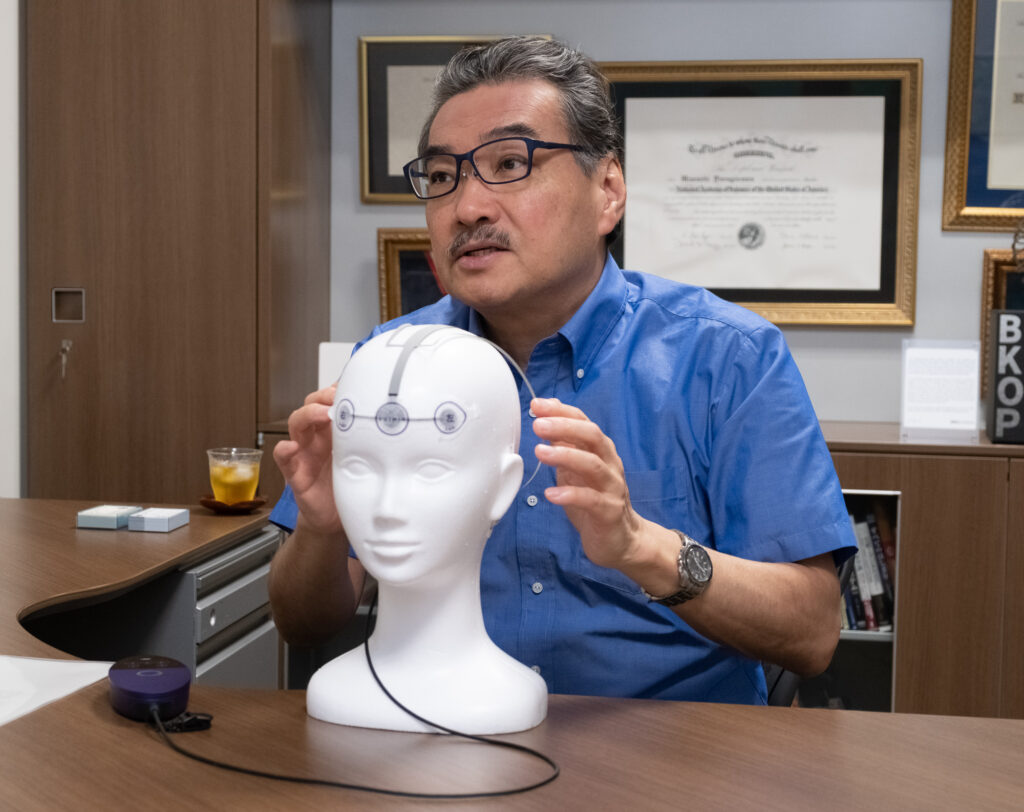

自宅でできるデバイス開発

柳沢

ありがとうございます。私が代表を務める筑波大学発のベンチャー企業「S,UIMIN(スイミン)」では、自宅で簡単に臨床レベルの睡眠時の脳波測定ができるIoTデバイスを開発しました。

中村

従来の睡眠時の脳波検査は一晩入院して、電極を頭部や胸部、手足など体中にセンサーや電極を貼り付け、さらにそれら無数の電極がずれないように頭にネットをかぶせて行っています。あんな状態で患者さんは眠れるのかと、疑問に思っておりました。

柳沢

おっしゃる通り、患者さん本来の睡眠の状態は計測できません。しかも電極などを貼り付ける準備に数十分かかりますし、脳波のデータは熟練の臨床検査技師が目視で、ノンレム、レム、覚醒といった睡眠ステージを判定して、数時間がかりで睡眠段階遷移図を作成しているのです。

中村

計測される患者さんも大変ですが、計測する側も大変な作業ですね。

柳沢

全くです。計測には高度な技能を要するので費用も高くつきますし、検査できる医療施設が限られます。この状態を改善したいと思い、「誰でもどこでも簡単に」をコンセプトに、在宅睡眠時脳波測定装置を開発しました。

電極シール張りボタン押すだけ

中村

計測の仕方をご説明していただけますか。

柳沢

はい。額と両耳の後ろにシール状の電極をペタッと貼り付け、デバイスに接続するだけです。装着にかかる時間は2~3分で、デバイスのボタンを押すと計測を開始し、翌朝再びボタンを押すと終了します。それと同時に脳波のデータがクラウド上にアップロードされてAIが自動解析し、睡眠状態を評価レポートとして提示します。深睡眠の割合や中途覚醒していた時間、寝付くまでの時間、それらを総合評価して100点満点のスコアまで表示されます。

中村

睡眠の質が非常に分かりやく把握できますね。私の睡眠が何点なのか、とても気になります。

「不眠」の6割超、実際は眠れている

柳沢

この装置は脳波に加えて睡眠時の眼球の動きや筋電図も計測するので、より正確、詳細に睡眠の質を調べることができます。これまでに5万件を超える利用があり、不眠を訴える人の6割以上に、実際には睡眠が取れているのに眠れていないと感じる睡眠誤認が生じていることも分かりました。

中村

是非、能登で暮らす人々の睡眠の実態調査に活用させていただけないでしょうか。

柳沢

ある地域の検診で約1000人の住民の睡眠調査に使用したことがありますので、対応は十分可能です。

ビタミン摂取量増が睡眠の質改善か

「志賀町スタディ」で可能性を指摘

中村

大変心強いです。ここで少し、金沢大学大学院先進予防医学研究科などが進めるプロジェクト「志賀町スタディ」についてお話しさせていただきたいと思います。私たちは2011年度から、生活習慣などに関する住民への聞き取り調査と検診で得られた医療データを照らし合わせて分析する取り組みを続けております。その1つの成果として、ベータカロテンとビタミンB6の摂取量を増やすことで、ストレス耐性が強まってレジリエンス(回復力)が向上し、睡眠の質が改善される可能性があることを突き止め、お陰様で栄養学に関する国際誌「Nutrients」などに掲載されました。その睡眠の評価は柳沢先生と共同で行った客観的な睡眠計測に基づいており、今後も先生との共同研究によって、被災者を含めた住民の睡眠研究を発展させたいと思っております。

柳沢

とても納得できる研究結果です。今後も協力させていただきます。

ストレスの強弱に

睡眠遺伝子が関与?

中村

震災後は、メンタル的な問題を抱える人を減らすための研究として、災害ストレスの強弱に何らかの睡眠を規定する遺伝子が関与しているのではないかと考え、その解明に取り組んでおります。

柳沢

すごく興味深いですね。私たちも同様の研究をやりたいと考えているところです。現在、睡眠関連の遺伝子学的研究は、ほとんどが被験者からの聞き取りをベースに行っています。これでは客観的な睡眠データを収集できません。私は、数千人から1万人の、遺伝子型が判明しているコホート(集団)に、IoTデバイスで睡眠時の脳波測定を行い、客観的なデータに基づいて、遺伝子と睡眠との関連を探りたいと考えています。

中村

志賀町スタディでは2000人の遺伝子を採取しています。

柳沢

ほお、それだけの遺伝子があれば十分な研究ができますよ。あとは研究資金をどう確保するかですね。

中村

それもなかなかの難題です(笑)。そろそろ所定の時間が参りましたので、このあたりで終了にしたいと思います。

最後に柳沢先生から、能登の人たちにエールをお願い致します。

睡眠の優先度高めた

被災地支援を

柳沢

日本はこれまで幾度となく、筆舌に尽くしがたい災害に見舞われてきました。しかし、必ず復興を遂げています。能登の皆さんも、時間はかかるかもしれませんが、一生このままということはありませんので、希望の光を消さず、日々をおすごしください。

中村

ありがとうございます。本日は大変勉強になりました。

柳沢

こちらこそ、はるばる金沢からお越しいただき、感謝申し上げます。大リーグの大谷翔平選手と将棋の藤井聡太さんは、ともに1日10時間程度眠ることで知られます。両者は睡眠の重要性を十分、認識しているのです。国や自治体も睡眠の優先度を高めて、被災者支援に当たっていただきたいと思います。

※用語の解説

※【オレキシン】1998年、柳沢氏の研究グループは新規の神経伝達物質「オレキシン」をラットの脳内で発見。1999年、オレキシンの欠乏が睡眠障害「ナルコレプシー」を引き起こすことを解明し、オレキシンが睡眠覚醒制御に必須であることを示した。新しい作用機序による不眠症治療薬の開発への貢献が評価され、柳沢氏は2023年、自然科学分野の国際的な学術賞「ブレークスルー賞」を受賞している。

※【ナルコレプシー】日中の耐え難い眠気と、食事中や歩行中など通常眠ることがない状況での居眠り(睡眠発作)を特徴とする慢性の睡眠障害。状況によらず起きていることが難しくなり、突然居眠りが生じるため、日常生活が著しく妨げられる。多くは思春期に発症し、症状は生涯にわたり継続する。

※【GABA受容体作用薬】脳の興奮を抑えるGABA(ガンマアミノ酪酸)という神経伝達物質の働きを強めることで脳の活動を休ませ、眠りへと導く。不安や緊張を和らげる鎮静効果がある。即効性がある半面、ふらつきや転倒などの副作用を生じやすく、依存性、耐性もある。

※【1ポーションの酒量】日本酒1合、ワイン2グラス、ビール500ミリリットル等。純アルコールとして20グラム。